PAR JOHARY RAVALOSON

Considéré comme le père du réalisme malgache, Emilson Daniel Andriamalala (1918-1979) a écrit 18 livres reconnus comme majeurs dès son vivant. En sus de l’essai Ny Fanagasiana (1974), trois de ses ouvrages, Fofombadiko (1954, 1967, 1972, Prix Akbaraly en 1972), Hetraketraka (2 volumes, 1963), Ilay Vohitry ny Nofy (1972, Prix du ministère de l’Éducation) figurent au programme de l’enseignement général et sont des romans fondateurs.

Avec un regard des plus romantiques sur l’amour, il me semble qu’il cherche la même femme dans tous ses livres, jusqu’à en faire dans son chef-d’œuvre Ilay Vohitry ny Nofy une extraterrestre qui lui apparaît sous différents visages. Dans Voankazo nandrarana (1946, 1970), il ne cesse de chercher « ny fiainan’anjely ao amin’ny fitiavana » (la vie amoureuse des anges).

Une autre de ses obsessions est la nation. Si ses histoires ne se déroulent pas dans des périodes clés de luttes, pour l’indépendance, pour la culture ou la langue, elles traversent ces thèmes. Le travail de la langue malgache est en cela exemplaire, dans son engagement pour la rénovation nationale. Il me semble avoir pratiqué un malagasy classique, presque biblique (et comme la forme épouse souvent le fond chez lui, il était moraliste, il ne faut pas oublier qu’à peine un siècle le sépare du premier livre en malgache et des écrivains pasteurs), avant de plier la langue aux quotidiens malgaches. Ce faisant il l’ouvre à des néologismes pour dire le monde nouveau.

Il croit à la capacité de la langue malgache et de sa littérature à relever les défis de leur temps. Au-delà de la simple langue, le malgache est pour lui un enjeu identitaire et politique. Il a écrit un essai célèbre à la base de la malgachisation : Ny Fanagasiana (1974). Très critique et sans fioritures, il accuse l’élite malgache de compromission dans la misère de ses compatriotes. « Parce que certains grands… n’ont pas pensé à tirer vers le haut leurs compatriotes, mais ont préféré être complices de ces étrangers pilleurs de nos richesses. »

En dehors du travail d’enrichissement de la langue, m’a charmé personnellement la construction recherchée de ses romans qui ne se résigne pas au respect de la chronologie et qui paradoxalement respecte davantage l’histoire. La forme de lettre à la fiancée adoptée dans Fofombadiko est ainsi géniale car conforme à l’histoire et nécessaire à la narration. Il écrit dans une prose d’où surgissent les métaphores propres à la langue malgache mais aussi au lyrisme de l’auteur. Il aime manier des proverbes et parfois use de références à la poésie qu’il aime : ainsi, les titres de ses chapitres : les vers de Ilay ora mpanova de Rabearivelo dans Ny fofombadiko, le pater noster dans Ilay vohitry ny nofy.

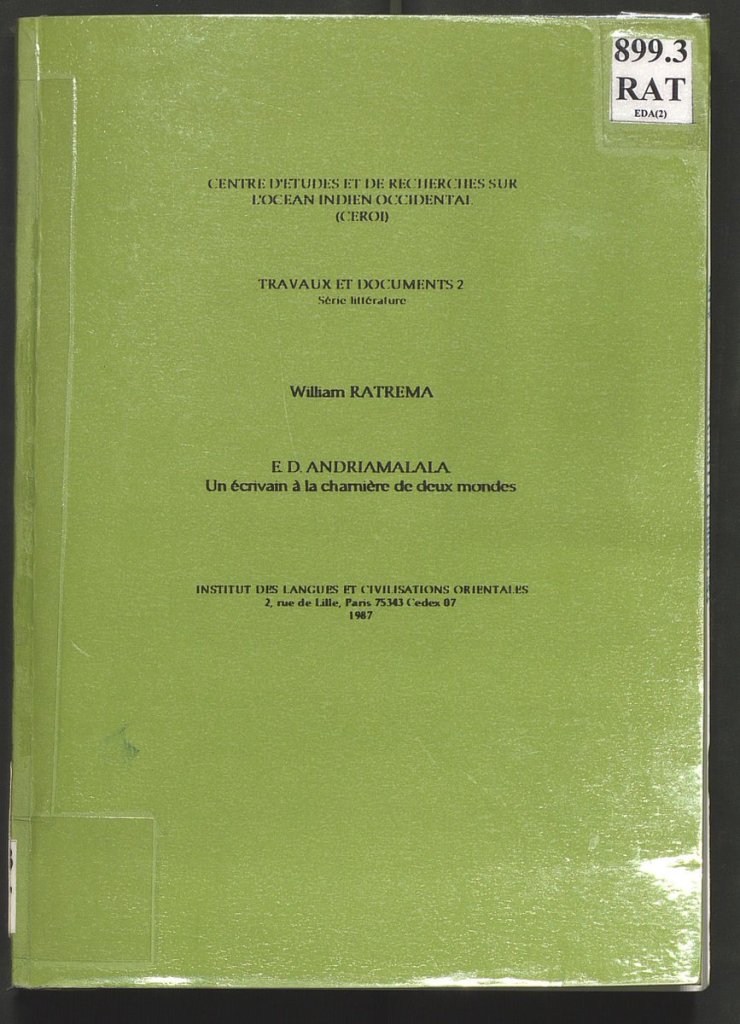

D’après Michèle Rakotoson, « c’est l’auteur malgache le plus moderne. Celui qui a déconstruit les récits, qui a fait des mises en abyme des récits. » Son œuvre a fait l’objet de la thèse du Pr. William Ratrema, Emilson Daniel Andriamalala, un écrivain à la charnière de deux mondes, présentée à l’INALCO en 1984, éditée en 1986.

A l’occasion de son centième anniversaire, en novembre 2018, la librairie Mixte qui a édité tous ses ouvrages, en réédite onze : Antso, Ranomasina, Taolambalo, Voankazo nandrarana, Ilay vohitry ny nofy, Hetraketraka I et II, Menarana, Ny fanagasiana, Ny fofombadiko, Zazavavindrano.

Une traduction en français de son roman Ma promise vient de paraître aux éditions Dodovole (2020).

(Article initialement paru dans le numéro papier de la revue PROJECT-ILES sur la littérature malgache que vous pouvez vous procurer dans la Boutique)

Je voulais juste ajouter que l’un de ses meilleurs amis, sinon le plus proche, était Charles Ravoajanahary. Mais je ne sais pourquoi, Charles Ravoajanahary, par ailleurs l’un des personnages romancés d’Andriamalala, est tué dans la mémoire collective malgache, alors qu’il est celui qui, plus que quiconque, a oeuvré pour la littérature malgache.